习近平总书记强调“海洋生态文明建设是生态文明建设重要组成部分”。海洋生态保护修复工作是加强海洋生态文明建设的重要举措。党的十八大以来,在习近平生态文明思想的指引下,我国全面推进海洋生态保护修复工作。在中央财政的支持下,自然资源部指导沿海各地实施了一批海洋生态保护修复重大项目,经过多年的探索和实践,项目实施成效逐步显现,红树林、滨海湿地等典型海洋生态系统多样性、稳定性、持续性不断提升,海岸带生态安全屏障得到进一步巩固。

为深入学习贯彻党的二十大精神,加快推进海洋生态文明建设,充分发挥优秀典型案例示范引领作用,自然资源部国土空间生态修复司组织开展了2023年海洋生态保护修复典型案例征集活动,从各地报送的25个案例中评选出9个典型案例。这些案例具有突出的生态效益,兼具良好的社会效益和经济效益,具有示范借鉴价值。在2023年“世界海洋日暨全国海洋宣传日”即将到来之际,开设此专栏,介绍这些案例。本期介绍“临海市白沙湾滨海湿地生态修复”“温州苍南打造红树林'北进桥头堡'”“珠海市东澳岛东澳湾重点海湾整治”三个案例实施生态修复的做法和成效。

案例⑦:临海市白沙湾滨海湿地生态修复

临海市以生态文明建设为契机,在习近平生态文明思想指引下,以近岸海域环境质量稳步提升为目标,秉承陆海统筹一体推动生态修复的原则,在三期中央资金的持续支持下,实现白沙湾滨海湿地不断蝶变。近年来,临海市将“蓝色海湾”整治作为海洋生态文明建设的核心工程,在白沙湾岸线整治工程的基础上,统筹推进白沙湾滨海湿地生态修复项目。如今白沙湾滨海湿地生态系统质量和稳定性稳步提高,岸线生态功能不断提升,实现了生态保护与经济建设的相互促进。临海市白沙湾已成为浙江省海洋生态修复的典范,充分展示水清沙软的滨海湿地与宜居舒适的海滨城市和谐共生的海洋生态文明建设成效,有效实现“两山”转化带动临港新城绿色发展。

引言

白沙湾位于浙江省临海市临港新城的南侧,是北洋涂和南洋涂之间的圆弧形海湾,也是该城唯一的城市岸线,长期以来,区域内的生态环境一直令人担忧。

党的十八大以来,党中央、国务院作出了加快推进生态文明建设的重大部署,部署开展“蓝色海湾”整治行动等重大海洋生态修复工程。临海市也始终重视海洋生态环境的保护,积极推进白沙湾修复和整治工作,致力于打造最美“临海”岸线。通过组织开展“蓝色海湾”等重大生态修复项目,提升白沙湾岸线的生态功能和稳定性,修复海洋生态系统,完善自然生态系统的保育保全,实现“水清、岸绿、滩净、湾美”的海洋生态文明和可持续发展目标。

如今,白沙湾滨海湿地从互花米草肆虐、养殖污水横流的荒滩变身为海洋文化展示窗口,生态、社会和经济效益逐渐凸显。白沙湾呈现出 “水清滩净、岸绿湾美、渔鸥翔集、人海和谐”的景象,一副生态和谐、景色优美的海洋生态画卷徐徐展开。

问题

随着白沙湾区域经济发展与城市建设进程的加快,海洋生态环境保护与资源利用之间的矛盾日益突出,部分自然岸线资源被侵占,滩涂资源被消耗,对海洋生态环境造成较大影响。周边村民反映沿岸滩涂环境脏乱不堪,海洋垃圾大量堆积,腐烂分解后释放出难闻气味。2011年白沙湾岸线整治工程实施后,部分岸段已建成生态护岸和海岸公园,但仍存在水体浑浊、水质较差,原达岛山附近300m砂质岸线因长期的滩涂养殖和互花米草侵袭等原因消失,离宜人宜居宜游海岸带相差甚远。

措施

临海市坚持陆海统筹与一体推动生态修复,通过“蓝色海湾”整治行动,修复受损和问题突出的海洋生态系统,恢复近岸滩涂湿地资源和海岛生态系统完整性,提升岸线生态功能和稳定性,完善自然生态系统保育保全,全面提升海域海岛生态环境。

(一)落实主体责任,健全保障措施

成立以市长任组长的蓝色海湾项目工作领导小组,明确各单位职能分工,出台《临海市蓝色海湾项目补助资金管理办法》,保障资金投入,推动形成部门协同、上下联动的生态保护和修复的长效机制。采取数字化管理模式,实时监管现场施工,并建立巡查检查机制。在政策处理方面,地方政府积极为村民和渔民转型为城市居民提供居住及就业帮助,克服了政策处理困难。

(二)强化规划引领,绘就美丽生态

临海市对白沙湾建设美丽蓝色海湾的规划引领工作高度重视。2010年起,临海市组织编制临港新城规划、白沙湾概念规划、详细规划等系列规划,规划立意高、定位准、谋划远,对规划建设方案进行比选,确立建设方向,充分挖掘白沙湾城市岸线的特色,为白沙湾绘就了生态蓝图。

白沙湾修复后俯瞰照

(三)瞄准生态目标,稳步持续推进

白沙湾生态修复是一个持久战,修复历经十余年,涉及十余个大小工程。临海市瞄准目标,持续用力,积极筹措资金,先后三次获得中央财政的大力支持,保障项目持续推进。2011年,白沙湾生态修复正式启动,获得中央财政支持1200万元用于建设一段生态护岸。2015年,再次获得中央支持4300万元,加速了生态修复进程。2019年,白沙湾滨海湿地生态修复项目入选国家“蓝色海湾”整治行动,获得中央财政补助1.8亿元,进一步保障了白沙湾生态修复的效果。

白沙湾修复后沙滩照

(四)实施三大工程,打造最美岸线

临海市以沙滩修复、水环境治理、岸滩植被恢复三大工程建设为核心,坚持环境治理与生态修复相结合,通过船舶清淤,开展湾区底泥清扫,完成污染底泥清除约310万方,并增设水交换泵站等手段,充分运用食物链和生物净化原理,采用生物治理和生态养护的方法,全面改善湾区水质。沿岸线修建游步道,并在其外侧铺设沙滩,沙滩全长2.47公里,从游步道向湾内延伸100米,确保干、湿沙滩有机结合,营造亲水空间。依托生态岸线改造,开展湾区内侧植被恢复工程,植被恢复面积28公顷,营造了滨海“生态海岸”。

临海市白沙湾效果图

(五)注重科技支撑,提升修复水平

临海市注重发挥科技力量,组织省内外相关领域技术单位,对滨海湿地的微地形改造、水交换、水生态修复、沙滩修复等技术问题进行了专题研究。针对白沙湾沙滩容易形成干滩的情况,采用了粗砂面层的方法,消除干滩的不利影响。同时为降低造价,创新提出了沙滩分层修复的理念,上层用粗砂下层用细砂。

白沙湾沙滩修复对比图

白沙湾植被修复对比图

白沙湾亲海岸线修复对比图

成效

目前白沙湾已成为浙江省海洋生态修复的成功典范,充分体现了城市与湿地相融共生,为滨海湿地生态修复提供样本和参考。浙江省自然资源厅的海洋生态修复、发改委推行的生态海岸带建设等,均将白沙湾蓝色海湾建设作为建设的示范,在白沙湾召开现场会,推介白沙湾生态修复的经验。如今,白沙湾的生态效益、社会效益和经济效益在临港新城的发展中日益凸显,充分展示水清沙软的滨海湿地与宜居舒适的海滨城市和谐共生的海洋生态文明。

(一)海岸修复,增添城市自然景观(生态效益)

白沙湾岸线原有的硬质护坡在防潮御台方面虽有效果,但阻隔了水生态系统和陆地生态系统之间的联系,生态平衡被破坏。通过对原用于石料开采的穿礁山和穿礁岛进行生态修复,使之重现原有山体面貌,为鸟类提供停歇之地。白沙湾滨海湿地生态修复工程实施后,水体与海塘堤防、白沙湾畔植被连成一体,对环境保护和生态平衡的维护有着重要的积极作用,形成生活城市自然景观岸线,为人们休憩、娱乐、接近大自然提供良好的场所。

(二)人海和谐,提升城市生活品质(社会效益)

临海市依托白沙湾的自然景观,将构建集生态居住、商贸金融、旅游休闲于一体的“山-城-湾-海”特色生态型城市空间。“蓝湾”的建成,是其关键的一环,为城市创造优质的滨海休闲空间,一方面吸引周边居民来旅游,无形中增加了临海及台州的旅游资源,促进旅游业发展;另一方面改善了投资环境,促进基础设施及生活配套的完善,提升了城市生活品质和知名度,吸引更多人才至此工作创业,增加了岗位数量,解决了相关就业问题,形成产业经济繁荣的临港新城中心区。

(三)陆海统筹,带动城市经济发展(经济效益)

白沙湾滨海湿地生态修复项目显著改善了临港新城的投资环境,大大提高当地土地的增值效益,为产业经济的繁荣打下坚实基础。随着白沙湾生态修复的推进,当地土地价格从100万元/亩上涨至340万元/亩。同时也带动了二三产业的发展,白沙湾被称为小三亚,吸引周边地区乃至周边省份的人们前来观光游玩,节假日期间每日人流量已超6万,旅游产业已成为经济增长的新动力,美丽的生态环境激发出现代海洋文明之光。

浙江省自然资源厅推荐

台州市自然资源和规划局提供案例

案例⑧:温州苍南打造红树林“北进桥头堡”

浙江是中国红树林分布的北界,苍南沿浦湾具有南亚热带气候特征,是浙江省最适宜种植红树林的地域。2014年起,苍南县逐年开展退养还湿、滩面治理、宜林生境改造等生态修复项目,历经寒潮、台风考验,红树林“北进军队”逐渐壮大到千亩规模。2020年实施的温州市“蓝色海湾”综合整治行动,投入中央资金1780万元,整治修复红树林宜林生境、营建红树林350亩。新营建红树林与往年生态修复成果连成一片,面积已超1500亩,约占浙江省红树林面积的四分之一。不仅如此,这条“绿毯”还将沿着海湾继续伸展,不断筑牢红树林“北进桥头堡”。

引言

苍南海域面积2740平方公里,大小海岛140个,海岸线长206.08公里,其中大陆自然岸线约162.32公里,自然岸线保有率为78.77%。其中,沿浦湾海岸线长25.61 公里,总面积21.29平方公里。2014年以来,苍南切实加强红树林保护修复工作,沿浦湾种植的红树林经受几轮极端天气考验,仍保持良好的生长态势。

苍南沿浦湾红树林

问题

随着苍南县经济社会的加速发展,海洋资源开发与保护的矛盾日趋突出,滩涂养殖、互花米草挤占了滩涂湿地,导致大片滩涂湿地消失,底栖生物、鱼类等生物原始栖息地遭到破坏,生态系统服务功能受到严重影响。

措施

(一)蓝湾沁绿扩容,“两山”成色更足

2014—2020年间,沿浦湾栽种千余亩红树林,已经有不少秋茄开始发育、开花与结果。2020年,在中央财政支持下,温州市“蓝色海湾”综合整治行动实施了退养还湿、红树林种植修复、红树林湿地海岸统筹整治等工程,改造滨海湿地生境、种植红树林350亩;实施沿浦湾海岸统筹整治与生态功能提升工程,形成海洋生物及候鸟的栖息圣地。加上往年的生态修复成果,该处红树林面积超1500亩。

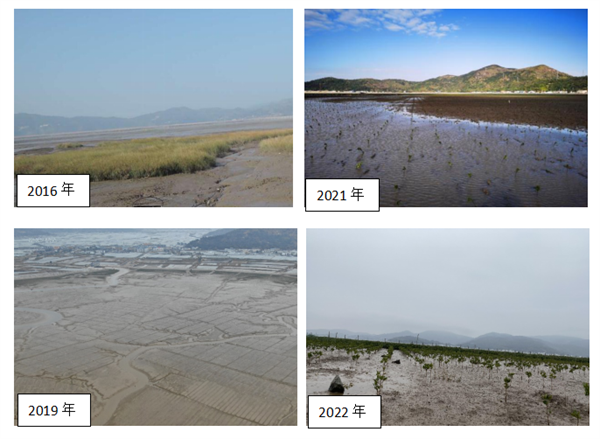

红树林生态修复前后对比图

(二)发展林下经济,实现点绿成金

沿浦湾有大量村民以赶海为生,在坚持红树林保护发展的同时,如何保障沿海居民的生计,成为当地最现实的考量。为此,苍南县提出发展林下经济,构建“红树林种植—生态养殖耦合”共存模式,即在红树林种植区周围设置6200亩大型生态养殖区,建设千亩滩涂大型底栖生物增殖与开发利用基地、千亩蛏子与泥螺苗生态养殖基地、千亩海蜈蚣粗放化增殖与有序采捕基地、千亩弱碱地稻蟹生态混养基地、千亩紫菜海带全产业链养殖基地等。该模式提高了红树林区生物多样性,提升了红树林生态系统质量,同时也反哺了养殖品质,实现互惠双赢。

红树林下,万物共潮生

(三)助力生态旅游,借景致富惠民

生态修复产生的良好生态产品,助推了乡村建设,促使乡村变美、变干净,提升了全域颜值。红树林湿地也对沿浦湾沿岸乡镇产业集聚、项目落地产生了强大的磁吸效应,苍南县露营基地、摄影基地、特色民宿等15个改造提升项目相继投入建设,浙南旅游集散中心、海西国际游艇俱乐部、半山半岛旅游综合体等标志性文旅配套相继建成。打造“浙江山海生态旅游目的地”的苍南县,连续4年入选中国县域旅游综合竞争力百强县市,今年五一期间,接待游客93.2万人次。

红树林提升区域品质与“颜值”

成效

(一)生态修复,“海上森林”染绿沿浦湾

当湿润的海风拂过,上千亩整齐排列的红树林枝叶随风舞动,一片生机盎然,为海岸线筑起了一道景色宜人的绿色堤坝。随着沿浦湾的红树林蓬勃生长,底栖动物的群落结构也得到了不断优化,促进了滩涂生态的自我修复。通过对沿浦湾红树林种植区域滩涂生物量的跟踪观测,大型底栖动物生物量从2015年的37.14g/㎡增长到现在的256.88g/㎡,其中海洋生物358余种,观测到国家二级以上保护鸟类迁徙、停留的20余种。红树林的种植促进了沿浦湾生物资源的增加,提高了物种多样性,改善了生态环境质量。构建的“红树林种植—生态养殖耦合”共存模式,每年为当地村集体增收约20%近1400万元的养殖收入。

红树林湿地鸟类繁多

(二)生态变现,探路红树林“碳汇交易”

苍南县已成立全国首个亚热带海洋滩涂研究院,开展滩涂大型生物生态开发与应用。构建红树林生态系统碳储量和碳汇能力评估模型,形成《沿浦湾红树林监测报告》《沿浦湾红树林碳汇监测与核算》《沿浦湾红树林碳汇核证报告》等成果。经测算,沿浦湾红树林生态系统碳储量约9000吨。着手谋划红树林“碳汇”交易,发挥红树林固碳储碳经济价值,实现生态效益与经济效益双赢目标。

红树林湿地碳汇价值高

(三)生态助力,打造“浙江美丽南大门”

苍南有山有海,生态是苍南最宝贵的资源禀赋,也是未来发展的最大优势,2022年入选全国县域旅游综合竞争力百强县。“十四五”期间重点推进总投资超350亿元的168生态海岸带建设,以环海公路串联沿途海岛、沙滩、渔港、山体、古村等自然风光,并进行整体修复;实施“微改造、精提升”项目642个,助推滨海生态系统提档升级,提升全域秀美“颜值”。一片片红树林点缀于美丽乡村之间,一座座美丽乡村镶嵌于绿水青山之间,浙江美丽南大门越来越成为令人向往的诗和远方。

红树林点缀美丽乡村

未来,苍南将继续坚持人与自然和谐共生,推动生态优势转化为发展优势、靓丽颜值转化为经济价值,加快打通绿水青山向金山银山转换通道。

浙江省自然资源厅推荐

温州市自然资源和规划局提供案例

案例⑨:珠海市东澳岛东澳湾重点海湾整治

广东省委省政府历来高度重视海洋生态环境保护工作,将海洋生态文明建设作为海洋强省建设的重要内容。持续推进实施海岸线整治修复、魅力沙滩打造、海堤生态化、滨海湿地恢复以及美丽海湾建设等海洋生态保护修复“五大工程”。珠海市东澳岛东澳湾重点海湾整治项目实施内容包括对大沙栏、烂泥塘湾和罗刀湾三处海滩进行整治修复,改善了海湾的生态环境,消除了边坡安全隐患,提供了优质旅游休闲空间,带动了海岛经济发展,取得了良好的社会、经济和生态效益,为国土空间生态保护修复工作积累了宝贵经验。

引言

党的二十大报告指出,人与自然和谐共生是中国式现代化的基本特征和本质要求。习近平总书记2023年4月视察广东时强调 “海洋生态文明建设是生态文明建设的重要组成部分”。广东深入贯彻落实习近平生态文明思想,认真落实中央相关部署要求,秉承“绿水青山就是金山银山,碧海银滩也是金山银山”的理念,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,加强保护修复规划引领,系统谋划海洋生态保护修复工作。珠海市海域总面积达9348平方公里,被称为“百岛之市”,在广东省生态安全格局中是海洋生态屏障的关键节点之一,于2021年组织开展珠海市东澳岛东澳湾重点海湾整治项目。该项目的实施是践行生态优先、绿色发展,做好生态环境保护,提升民众亲海空间的具体体现。

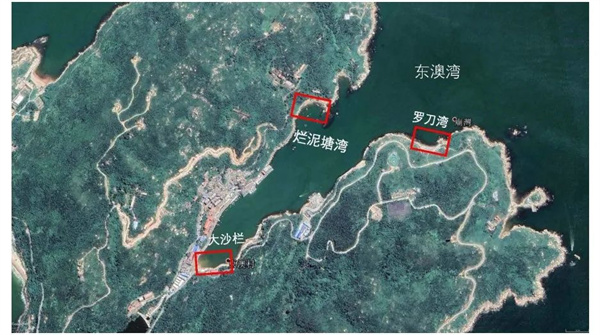

珠海市东澳岛东澳湾重点海湾整治工程位置

问题

烂泥塘湾海滩整治修复前

大沙栏海滩整治修复前

珠海市东澳岛地处万山群岛中部,东澳湾(大沙栏、烂泥塘湾和罗刀湾)整体形状为一狭长的口袋型海湾,东面为开阔的水域,主要为沙滩和砾石滩岸线,因受长年台风和海浪影响,东澳湾三处海滩均受到不同程度侵蚀,岸线后退,东澳湾及周边区域的生态稳定和生态安全受到威胁,民众亲水空间缩减,海滩的防灾减灾作用受损,亟待进行治理修复和改善。

罗刀湾海滩整治修复前

措施

烂泥塘湾海滩整治修复后

广东省自然资源厅于2021年度下达省级生态修复专项资金4400万元,支持珠海市在东澳岛东澳湾(大沙栏、烂泥塘湾和罗刀湾三处海滩)实施“东澳岛东澳湾重点海湾整治项目”,明确提出整治修复的目标定位,对目标任务、重点环节和治理措施等提出具体要求。

大沙栏海滩整治修复后

珠海市在编制项目实施方案和建设过程中牢牢把握生态优先、顺应自然原则,将保护海岛及周边海域生态环境作为第一要义。经过科学论证,选择遵循自然规律的方案,结合现场海浪潮汐实际情况更改沙滩形状,扩大沙滩范围,让沙滩与自然环境相契合。同时,施工过程严格遵守废弃物排放标准,对因工程产生的海水悬浮物、污水、固体垃圾集中处理,最大限度保护自然环境。在现有的海岸形态基础上,通过生态修复方式形成滨海沙滩和砾石滩,重点整治修复了大沙栏、烂泥塘湾和罗刀湾三个岸段。项目共修复海滩总面积12920平方米、海岛岸线总长度708米。

罗刀湾海滩整治修复后

成效

项目的实施有效提升了东澳岛海岸生态功能和防灾减灾能力,增加了海岛生物多样性,改善了东澳湾及周边海域生态环境,形成了具有旅游开发价值的生态资源,推动了海岛旅游开发与生态建设协调发展,实现生态、社会、经济效益共赢。其中,大沙栏和烂泥塘湾在原有基础上通过沙滩修复和增设排水管,加强海滩生态和景观功能的同时,进一步确保行洪安全。罗刀湾区域则因地制宜,通过卵石滩修复,提升生物多样性的同时,打造了独特的亲海风光。该项目使三处海滩一改往日荒凉破旧面貌,整洁开阔、焕然一新,同东澳岛其他几处海滩形成湾湾相扣、山水相融的怡人自然风光。目前三处海滩已正式开放,受到居民和游客普遍赞誉。

东澳湾修复后全貌(2022年)

广东省自然资源厅推荐

珠海市自然资源局提供案例